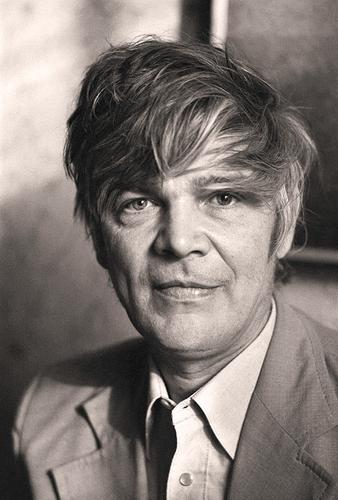

35 лет назад умер писатель Венедикт Ерофеев. Текст его самого знаменитого произведения «Москва – Петушки» тайно вывезли из СССР и в 1973 году опубликовали в Израиле тиражом 300 экземпляров. А впоследствии немало критиков признали, что эта поэма в прозе наиболее удачно изобразила тип интеллигента позднего застоя, который несёт в себе благородную маргинальность, аутсайдерский и при этом рыцарственный дух.

Ерофеев написал «Москва – Петушки» в 1970 году. То есть совсем скоро после подавления Пражской весны, изменившего настроения многих думающих людей. До того считалось, что лить воду на мельницу официальной советской культуры не западло. Ведь что-то же хорошее в стране происходит: комсомольцы строят железные дороги и сибирские города, уезжая с гитарой «за запахом тайги», чтобы создавать новые миры. И, повернув реки вспять, с высоты своего подвига можно не лицемерить, а «называть подлецом – подлеца, хохотать в глаза дураку», как писал поэт Рождественский. Шестидесятники ещё мечтали о построении «социализма с человеческим лицом», но ввод войск в Чехословакию скомпрометировал их исторический оптимизм. Интеллигенция заметалась в поисках новых нравственных опор.

Предложение Венедикта Ерофеева было, вероятно, самым радикальным. Он предлагает вообще не вступать в контакты с государством-монстром. Веничка, герой поэмы «Москва – Петушки», заявляет своё руководство к бездействию: «Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку». Презрение к социальному успеху, порождённое нежеланием встраиваться в карьерные иерархии советского общества, было характерно и для более позднего «поколения дворников и сторожей». Но ради их самовыражения уже возник андеграунд, а статус непризнанных поэтов и музыкантов можно было зарабатывать выступлениями на полуподпольных квартирниках. Для Ерофеева в отказе от попыток реализоваться было куда меньше самолюбования и демонстративности.

Хотя писатель никогда не сидел (правда, был сыном сидельца и воспитывался в детдоме), его «отказ от сотрудничества» был скорее блатным, чем культурологическим. Аналогично «честные воры в законе» не имели права по этому самому закону устраиваться на работу, жениться, вступать в партию. Но они могли хотя бы шпилить кошельки в трамвае, а Ерофееву его закон и этого не позволял. Как деклассированному интеллигенту ему досталась роль пассажира подмосковной электрички, сумевшего зафиксировать её дух и весело подмигнуть читателю, лежа на плахе. И немедленно выпить.

В перестройку поэму «Москва – Петушки» впервые опубликовали в журнале «Трезвость и культура», а потом пришла всероссийская слава. Ерофеев умер в 1990 г. в возрасте 52 лет и толком искупаться в лучах славы не успел. Более того, его должны были бы насторожить восторги миллионов. Дело даже не в том, что он писал произведение для узкого круга друзей вообще без надежды на гонорар. «Москва – Петушки» рассчитана на узнавание читателем авторских аллюзий. А для этого нужно, как он, очень много проехать в длинной зелёной электричке, пахнущей колбасой и водкой, с её бестолковыми фоновыми разговорами.

Цитата: «У моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса». В речениях этого народа переплетаются презрение к загранице, где не было и нет подлинной духовности, рандомные цитаты из школьного курса литературы, из фольклора, передовиц «Красной звезды», Библии, родительских и армейских нравоучений. Из всей этой языковой каши, где высокое и низкое перемешаны, Ерофеев умудрился абсолютно ёрническим языком проговорить поэму. Не зря герой говорит, что «жизнь даётся человеку один только раз, и прожить её надо так, чтобы не ошибиться в рецептах».

Разумеется, его лирический герой Веничка пьян и всю дорогу догоняется. Потому что пьянство – это кураж, а в русской жизни быть храбрым необходимо. А ещё потому, что люди у нас не очень-то друг друга любят, а водка хотя бы поначалу помогает приглушить злобу и несколько подняться над собой. В конце концов, так и определяется благородство – как способность возвыситься над рутинными формами поведения.

Веничку не интересуют вещи, которые можно было бы приобрести в электричке. И не только потому, что у него нет денег. Он движим духовным, хотя и бессмысленным желанием добрести наконец до Московского Кремля. А русский народ страсть как не любит подобных выскочек, которые всё в жизни стараются усложнить, и даже простую честную водку превратить в вычурный коктейль «Слеза комсомолки».

В финале поэмы безобидный, как соловей на ветке, Веничка погибает страшной насильственной смертью совсем недалеко от кремлёвских стен. Сцена его убийства отсылает к евангельскому сюжету: убийцы «с налётом чего-то классического» на лицах пригвождают его к полу. Этот намёк на безупречность облика убийц, словно легионеров Пилата, неслучаен: во всём совершенном и стремящемся к совершенству Ерофеев подозревал бесчеловечность. А «с первой любовью и последней нежностью» призывал относиться к раздолбаям, которым лень делать пакости другим.